|

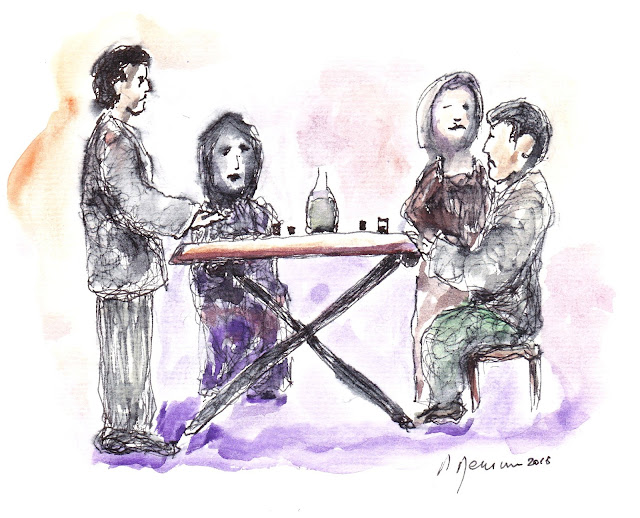

| Paolo Demuru, "Dante e Beatrice", acquerello, 2016 |

L’altra notte per me è stata piena di

sogni… eh sì, i sogni spesso sono curiosi perché si configurano in auspici o in

ricordi nostalgici oppure sconfinano nella sfera dell’impossibile.

Ero in un luogo a me familiare, che però

non so proprio precisare, e vidi giungere un uomo sulla cinquantina con passo

sicuro e cadenzato; coperto da una vestaglia lunga che gli dava un aspetto

dignitoso e quasi regale. Lo sguardo era meditabondo, l’occhio vivo e

penetrante, la fronte avvolta in un telo colorato e al braccio sinistro tre

libri.

Era accompagnato da una donna elegante e sinuosa, leggera e gentile,

coperta d’un velo bianco e un abito rosso sotto un mantello verde, parlava a

voce bassa e con il sorriso.

L’uomo dal saggio aspetto, parlava poco ma

asseriva assai, concedeva più tempo all’ascolto che alla parola…

Come li vidi avvicinare feci un passo indietro

ma l’uomo al quale pareva che nulla sfuggisse, arrivato di fianco a me voltò lo

sguardo e con voce sensuale e avvolgente mi disse in buon fiorentino:

-Ovvia!, visto che tu t’hai tradotto ’n

gallurese la mi’ Comedìa mettine qualche terzina nel tu’ blog, non si sa mai

ch’altri se ne ‘nnamori, visto che nelle scole m’han quasi dimenticato; oh

quanto mi garba star un po’ tra la tu’ gente, o per meglio dir su la tu’

collina, tra gli amici che tu hai testé celebrato…-

Mentre mi apprestavo timidamente a

rispondere la saggia figura, proferite affettuosamente queste parole, sparì e

così anche quella dell’avvenente

compagna.

Rimasi solo a meditare in un bel viale tra grossi alberi dove una

flebile brezza componeva tra le cime più alte dei pini un lontano concerto di

violini mentre ai lati della pista, tra erici, lecci, lavanda ed elicriso,

vedevo svincolarsi da blocchi di basalto grigio volti che mi apparivano già visti. Però sorpreso mi

chiesi: come? Blocchi di basalto tra i graniti?

Ebbi un sussulto e quasi mi

svegliai. Nel sonno residuo riuscii a ricordare quel saggio e quella bella

dama, di lui ben più giovane che l’accompagnava e conclusi: ma questi forse in

qualche occasione li ho conosciuti e, dovrei assecondare…

22 Eu ghjà vidis’a lu dí

cumincendi

la palti d’orienti tutta ruiata,

e ill’alti

palti sirenu lucendi;

25 e cara di soli pa alzann’umbrata,

cussì

ben’attemparata da umori

e da l’occhj

umanu suppultata:

28 cussì ‘ndrent’a chissa neula di fiori

chi da

man’agnelichi alzà ni duìa

falendi

‘ndrent’e fora mori mori,

31 subbra ‘ candidu telu cinta d’ulia

femina parisi,

suttu ‘eldi mantu

tutta ‘istuta

‘llu culori di fiama ‘ia.

(Purgatorio, canto XXX vv. 22-33)

Paolo Demuru